自社の課題を解決するチャットボットをお探しですか?

FirstContactならあなたの課題に合わせたオーダーメイドチャットボットが作れます!

⇒「FirstContact」の資料を見てみる

「チャットボットを導入したはいいけど失敗した」

「チャットボットを導入したが結果が得られず失敗に終わった」

オンライン施策で有効と言われるチャットボット。導入してみたはいいが、うまく効果が出ないとお悩みの方も増えている印象です。

そこで本記事では、チャットボットのよくある失敗事例となぜ失敗してしまったのか?原因を解説していきます。失敗要因を知っておけば、失敗防止対策を講じられるようになります。ぜひ最後までご一読ください。

「チャットボットの導入を検討しているけど、実際に触ってみてから考えたい…」というあなたへ

⇒FirstContactを“20日間無料”で試してみる

チャットボットの失敗事例5選

早速チャットボットでよく見られる失敗事例を5つ紹介していきます。

運用コストがかかりすぎてしまった事例

まず1つめの事例が運用コストがかかりすぎてしまうことです。

チャットボットはAIを搭載していてもいなくても導入時から導入後まで、それ相応のコストが掛かります。もしここで運用後の工数や人件費を踏まえて賄えるのであれば、チャットボットの導入が成功していると考えられます。しかし、かかっている運用コスト以上に工数や人件費を割いてしまっているといった場合、チャットボットの導入自体がマイナスの意味をもつでしょう。

チャットボットの選定を間違えた

2つめの事例がチャットボットの選定を間違えてしまうことです。

チャットボットを提供する会社が数多くある中、自社が選ぶチャットボットは1つです。導入前の時点で、自社に適したチャットボットを選べなかった場合はそもそも効果が見込めず、使いずらさやコストメリットが出ないといった失敗を味わうことになるでしょう。導入後に選定したチャットボットの使いづらさに気付いたり、運用コストの超過に気付いたという話もよく耳にする失敗事例の1つと言えます。

学習期間を組み込むのを忘れた

3つめの事例が学習期間を組み込むのを忘れてしまうことです。

AI搭載型のチャットボットは学習しないと運用できないため、学習に要する期間を設けることが重要になってきます。しかし、AIチャットボットをよく知らないまま導入計画を進めると、学習期間を失念して失敗する結果に至るケースもよく見られます。

十分な学習なしに運用を始めても、想定した通りの動作にならず折角導入したチャットボットも無意味になる恐れが考えられます。

利用されていない

4つめの事例がそもそもチャットボットを利用してもらえないことです。

折角運用を始めてチャットボットの提供を始めても、利用されてないとなれば失敗です。利用されてないとしてもコストは発生しますし、失敗を判断して運用を終了せざるを得ないこともあります。

運用し続けても結果が出ない

5つめの事例が運用し続けても結果が出ないことです。

想定通りに活用されなかったり、想定した使われ方がされなかったりするのは珍しくないです。相談対応の満足度を高めるつもりが、相談しにくかったり、対応に不満を覚えてしまうケースもあります。これも失敗の事例の1つで、原因は学習期間の短さやチャットボットの設計ミスなどが考えられますが、いずれにしても失敗は失敗です。運用を工夫しても満足度が改善されない場合は、運用を続けても結果が変わることはありません。故に、このパターンもやはり行き着く先は運用終了となります。

誰にも使ってもらえない、使いにくくて満足できないといったチャットボットは、多くのチャットボットの失敗事例の原因になっています。PR不足でサービスの提供が知られていなかったり、UIの設計が不十分で使いにくいといったことが失敗の引き金になります。

こういった問題は認知にコストを掛けたり、設計にコストを掛けることで解決しますが、予算が限られていたりコストを嫌うと失敗の原因になりやすいので注意です。

なぜ失敗しちゃうの?失敗原因5選

「じゃあ、実際なんで失敗しちゃうの?」

ここからは失敗に結び付く原因を解説していきます。

事前準備不足

まず1つめの原因が事前準備不足です。

事前準備とはチャットボットを導入する前に行っていくことで、誰がどのように活用するのか?どういった効果を提供できるのか?など、ターゲティングや活用目的を検討する段階を指します。オンライン施策に有効と言われているチャットボットですが、うまく成果を出すためには最初の段階で緻密に計画していくことが重要になります。

運用方法を間違える

2つめの原因が運用方法を間違えてしまうことです。

チャットボットは運用を開始したら放置してもOKとはいかず、誰かが運用状況を確認しながら、必要に応じて対応する必要があります。初期のチャットボットは赤ちゃんのようなもので、まだまだ期待した通りの反応をするとは限りませんから、大人が様子を見てサポートしてあげることが必要不可欠です。運用方法はチャットボットだけでなく、周知に関しても同様だといえます。

効果測定や測定効果を間違える

3つめの原因が効果測定や測定効果を間違えてしまうことです。

効果に期待して運用する以上チャットボットは定期的に効果測定をして運用の軌道修正をすることが必要です。しかし効果測定方法を間違っていれば意味がありませんし、間違った測定結果に基づいて軌道修正をすれば、逆に軸がズレておかしな方向に進んでしまいます。効果を想定することも大事ですが、測定方法についても最適かどうか検証することが求められます。

チャットボットを比較検討しない

4つめの原因がチャットボットを比較検討しないことです。

チャットボットを提供している会社は数多くあり、チャットボットはそれぞれ独自の特長を持ち合わせています。そのため、導入前の段階で複数社を検討してみるのが一般的ですが、比較検討フェーズを飛ばす場合も見られます。使用するツールが運用に不十分だったり、効果測定をするのに性能不足だと、チャットボットの運用は難しくなります。ツールは思いの外重要性が高いですし、軽視すると運用が上手くいきませんから、この選定についても手間暇を掛けたいところです。

予算が足りなくなる

5つめの原因が予算が足りなくなることです。

チャットボットは毎月の運用費に加え、モノによっては追加で費用が発生するものもあります。チャットボットを使っていくうちに機能追加したくなったが予算が足りない、というケースも往々にしてあります。また逆に予算を無視して費用をかけてしまったために少ない予算で費用を賄わなくてはいけなくなるといったケースもあり得ます。優先順位を決めて予算を配分することになりますが、順位の低い部分には当然ながら予算が回らないので、失敗しやすい状況で運用しなければいけないので厳しいです。

チャットボット運用を成功させるポイントやコツとは?

「では、失敗要因を踏まえてチャットボット運用を成功させるポイントは?」

本章では、前述した失敗事例~要因を踏まえてチャットボット運用を成功させるポイントやコツを解説していきます。

失敗事例を参考にする

まず1つめのポイントは、失敗事例を参考にすることです。

どんなケースで失敗してしまうのか?先に知っておけば、それに応じた対策をとることができます。

数社から見積りをもらう

2つめのポイントは、チャットボット提供企業数社から見積りをもらうことです。

チャットボットを選ぶ時は費用や使いやすさ、サポートなど、総合的に判断すべきです。そのため、最初の時点で複数社から見積りをもらったりサポート詳細を聞いたり、細かく比較検討していくようにしましょう。比較して予算に収まる費用を提示した会社を選ぶのが現実的です。ただし、安さだけで選んでしまうと、必要なコストが掛けられない恐れがあるので、運用を失敗しないように妥当な費用というものを予め把握しておくことをおすすめします。

コストを知らなければ予算の確保もできないので、まずは計画を立てて概算を出すようにすると良いでしょう。

導入計画を立てる

3つめのポイントが、導入計画を立てることです。

導入計画とは、チャットボットは誰が使うのか、誰の為に運用するか?など、チャットボットの運用方針を固める作業です。最初の想定が曖昧だと計画や設計も曖昧になってしまったり、想定が明確でも的を大きく外れてしまったりします。ゆえに、現実的な想定で具体的な運用方法を計画するのがベストです。これらに合わせて効果測定方法についても検討しておくと良いといえます。何事も具体的な計画がなければ始まりませんし、それは予算の確保や確保する為の見積もりも同様です。

「そんなこと言っても、計画方法が分からない…」

そんな方は、専門家やチャットボットを扱っている企業に相談するのが望ましいです。専門的なパートナーを味方につけることで、成功につながる導入計画を練ることができます。

チャットボットにかける費用を決める

4つめのポイントは、チャットボットにかける費用をきちんと決めることです。

ここでいう費用はチャットボットにかかるランニングコストもそうですが、人件費など自社内でかかる費用も指します。コストは必ず発生するものですが、なるべく少なく抑えられるのが望ましく可能であれば削れるところは削るべきといえます。

また、予算に余裕があるのが理想ですが、現実には限られた予算の中で運用をすることになります。いくら掛かるかは過去の事例を参考にすること、参考から概算を算出するのがおすすめといえます。

チャットボットの成功事例とは?

「実際チャットボットで成功した事例ってあるの?」

ここまで読んで事例について気になった方も多いでしょう。ここからは、チャットボットの成功事例を紹介していきます。ぜひ参考にしてみてください!

事例1:カスタマーサポートにおける利便性の向上

チャットボットの成功事例の1つめは、カスタマーサポートにおける利便性が向上した事例です。

事例2:社内ヘルプデスク対応による業務効率化

チャットボット成功事例の2つめは、社内ヘルプデスク対応により業務効率化できた事例です。

事例3:人手不足改善による業務効率化

チャットボット成功事例の3つめは、働き方改革の一環でチャットボットを導入。人手不足を解消し業務効率化につながった事例です。

事例4:24時間365日対応で顧客満足度向上

チャットボットの成功事例4つめは、24時間365日対応することで顧客満足度向上や人件費の削減、業務効率化につながった事例です。

事例5:レコメンド機能を用いたWeb接客で顧客満足度向上

チャットボットの成功事例5つめは、レコメンド機能を用いたWeb接客で顧客満足度向上につながった事例です。

チャットボットの失敗しない導入方法とは?

では最後に、チャットボットの失敗しない導入方法を解説していきます。

導入サポートに力を入れている企業に相談する

まず1つめは導入サポートに力を入れている企業に相談することです。

導入サポートとは、チャットボットを導入した後に「チャットボットでうまく結果を出すため」のサポートをしてくれるか否かを指します。

チャットボットを提供するだけでサポートが薄い企業だと、いくらチャットボットが優れていても、導入が上手くいかず運用も失敗することになり得ます。

チャットボットの知見が深い人ならまだしも、チャットボットを初めて触るという方は特にサポート有無を注力して見ると良いでしょう。導入時のサポートやその後の対応も含めて手厚い企業は、終始安心して任せることができます。そういう企業は豊富な導入実績を持っているので、業種や企業の規模を問わず相談しやすいはずです。

テンプレートの有無を確認にする

2つめはテンプレートの有無を確認することです。テンプレートとは、チャットボットを導入してから構築していくシナリオのテンプレートのことを指します。

チャットボット導入においてハードルが高いと言われがちなシナリオに、テンプレートを用意してくれていれば、知見が不足してても安心感を得られるでしょう(参考:「専門知識がなくても作れる」~Excelかんたんインポートの活用で簡単・柔軟にシナリオ構築)。

テンプレートを使って準備を進めたり、運用を行うことができるので、的はずれな回答をしてしまう事態が避けられます。テンプレートは過去の導入事例から作られているので、現実的に想定される質問と答えを用意して運用を始められるようになります。

自社スタッフを用いて運用する

3つめは自社スタッフを用いて運用することです。

運用はチャットボットの企業任せではなく、自社にスタッフを置いて運用することが求められます。担当者がいなければ想定外の事態に対応できませんし、判断が必要な時に誰がどう判断するのかも決められないです。だからこそ担当のスタッフを設置したり、権限を与えつつ責任を負わせる形で運用を始めることが必要です。

まとめ

チャットボットの失敗事例には、

- 運用コストがかかりすぎる

- チャットボットの選定を間違える

- 学習期間の組み込みを忘れる

- 利用されない

- 運用し続けても結果が出ない など様々なものがあります。

失敗を防ぐためには、

- 失敗事例を参考にする

- 数社から見積りをもらう

- 導入計画を立てる

- チャットボットにかける費用を決める など考えられる対策があります。

ぜひ、チャットボットの導入を成功させるためにも事前準備を徹底するようにしましょう!

CVR向上・改善におすすめのAIチャットボット!

では最後にはじめてチャットボットを触る方にもおすすめのAIチャットボットを紹介させていただきます。近年話題のChatGPTとの連携プランも完備されているAIチャットボットです。ぜひチェックしてみてください。

| 名称 | FirstContact |

| 運営会社 | Web制作やアプリ開発事業を行う 株式会社バイタリフィ |

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 有人対応プラン:2,980円 AI自動応答プラン:15,000円~ |

| 特徴 | 操作しやすい管理画面。LINEやFacebook、Chatworkなど、様々な外部ツールとの連携可。AIチャットボットサービスの中でも低コストで導入しやすい。機械学習の代行やレクチャー、外部システムとの連携開発もオプションで対応可。 |

おすすめポイント

FirstContactのおすすめポイントをご紹介させていただきます。

1. AIチャットボットなのに導入しやすい価格帯

市場に出回るAIチャットボットの費用が初期費用、月額費用共に高値がついている中、弊社提供中のAIチャットボット「FirstContact」は初期費用0円、月額1.5万円からご利用いただくことが可能です。AIチャットボットを使ってみたいけど、費用面が懸念で…という方にもご安心してご利用いただけます。

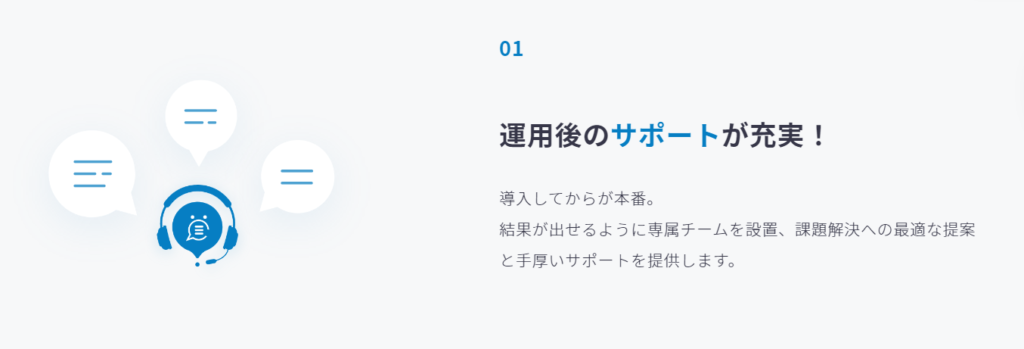

2. 手厚いサポート体制のご提供

FirstContactは、低コストで導入できるだけでなくサポート体制も充実しています。導入後に結果が出せるよう、専属チームを設置。課題解決への最適な提案を行わせていただきます。

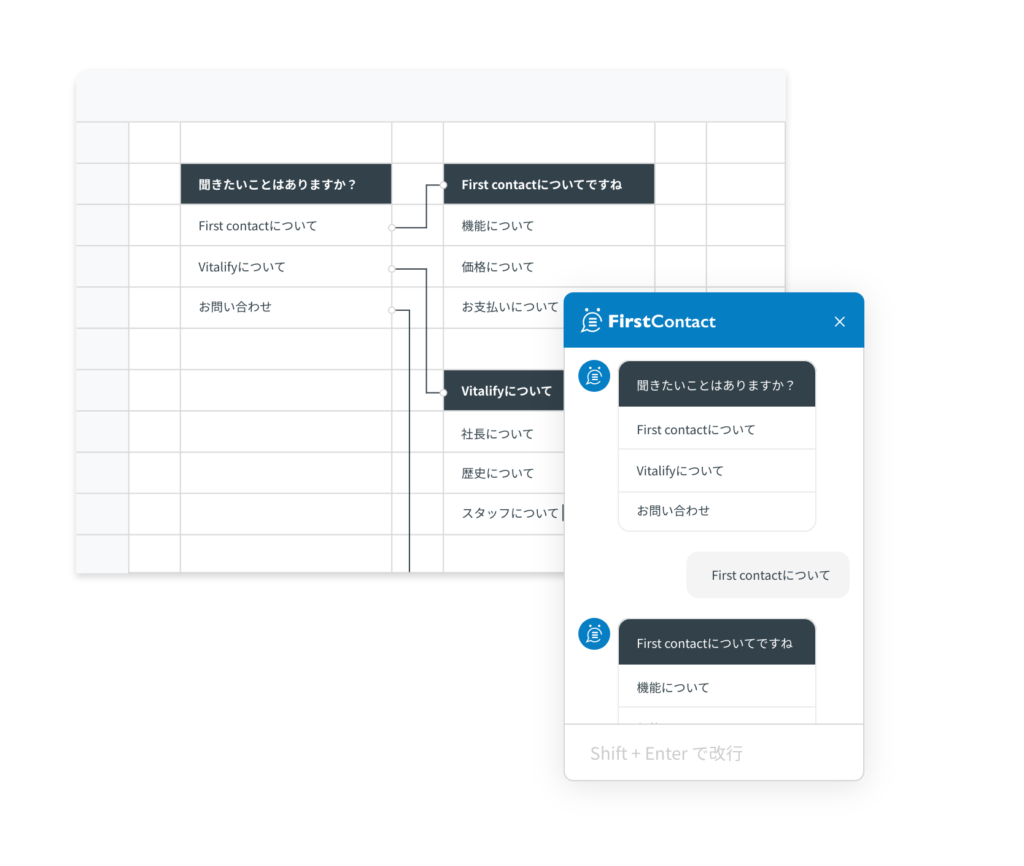

3. 難易度の高いシナリオ構築を簡単に行える充実の機能

FirstContactは、はじめての導入時に高いハードルを感じがちなシナリオ作成もExcelで行うことが可能です。使い馴染みのあるExcelを利用することで、シナリオ入力が簡単に行えたり、シナリオの一連の流れが分かりやすく可視化されたりするので、はじめての方でもご安心してご利用いただけます(Excelは用途にあわせて複数のテンプレートもご用意しております)。

また、専門のエンジニアがご要望のヒアリングからご提案・構築まで全ての作業を代行するフルオーダーメイド構築も承っております。これまで培ってきた様々な事例をもとに最適なシナリオ構築を行わせていただきます。

4. フリーワードへの高い対応力!

FirstContactはAI搭載型チャットボットのため、LINE単体の応答と比較しフリーワードへの対応力が高くなります。そのため、会話の中から重要な情報を取得し相手に会う会話を選択したり、直前の会話と関連のある内容をこれまでの会話から組み立て出力することができます。

またFirstContactは、言葉のゆらぎに強みをもった「IBM社のWatsonAPI」を採用しています。言葉のゆらぎとは、一つの意味を成す言葉が複数存在(例:お金=費用・コスト・料金・マネー・金額など)することを指し、表記ゆれと言われることもあります。

多くの人が利用するチャットボットであれば、言葉のゆらぎは比較的起こりやすいです。しかし「IBM社のWatsonAPI」 を採用したFirstContactであれば、類似した表現の言葉でも意味を理解し適した回答を行うことができます。これにより、幅広いユーザー対応を実現できます。

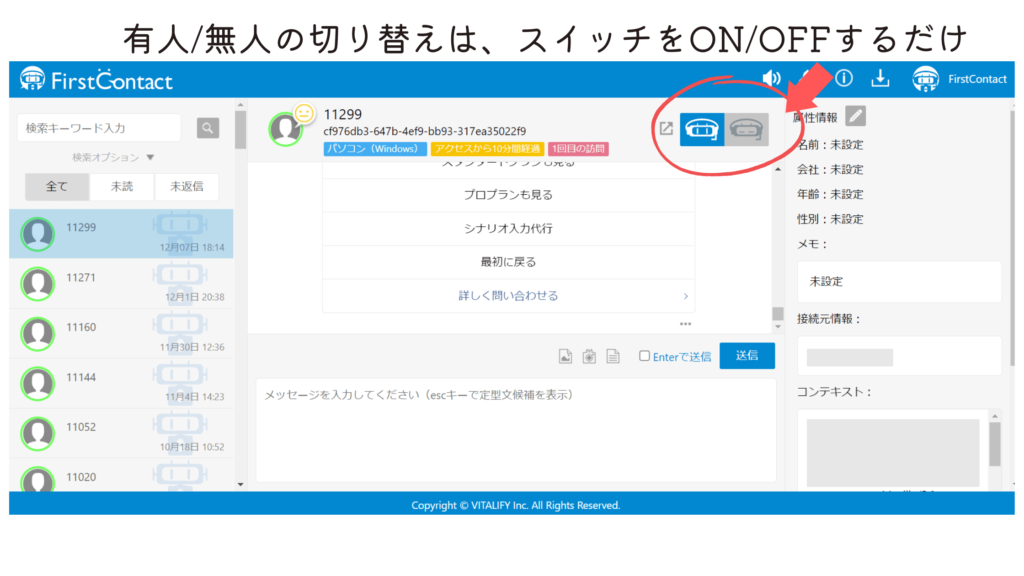

5. AIと有人対応の切り替えが簡単!

FirstContactは、有人対応無人対応、両方に特化したチャットボットです。

AI対応と有人対応はボタン一つで切り替えることが可能で、かつ、個別にAI対応、有人対応の設定も変えられるようになっているので、簡単操作でご利用いただけます。

チャットボットサービスなら、FirstContactにおまかせ!

FirstContactを提供する弊社株式会社バイタリフィは、Web制作やアプリ開発、システム開発を行う開発会社です。開発会社だからこそできる、拡張性のあるカスタマイズ開発に強みをもっています。また、分析画面も常設しており手軽にチャットボットの状態を確認できるようになっています。シンプルな作りなので、チャットボットをはじめて触る方からも「触りやすい」と好評を得ています。

「CVR改善に効果的なチャットボットはないかな」「CVR向上させる機能を備えたチャットボットを探している」など、チャットボットを通じたCVR向上を検討中の方ぜひお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです!

PS:そもそもチャットボットって何?と疑問に感じる方は「【重要】最低限覚えておきたいチャットボットとは?~チャットボットの最新事例紹介やAIとの違いも~」をご一読ください。チャットボットの基礎的な知識を網羅的に学べる記事となっています。

-150x150.png)