自社の課題を解決するチャットボットをお探しですか?

FirstContactならあなたの課題に合わせたオーダーメイドチャットボットが作れます!

⇒「FirstContact」の資料を見てみる

「自社サイトの問い合わせが増えなくて困っている」

「アクセス数と問い合わせ数が伴っていない」

こんなお悩みありませんか?

商品やサービスに関する問い合わせをKPIにしている企業が多い昨今、思うように問い合わせが増えないといったお悩みの声も増えています。

本記事では、そもそもなぜ問い合わせが増えないのか?といった疑問から、どうやれば問い合わせを増やすことができるのか?といった解決策を紹介していきます。問い合わせを増やすためには、適切な考え方とノウハウを保有する必要があります。ぜひ最後までご一読ください。

「チャットボットの導入を検討しているけど、実際に触ってみてから考えたい…」というあなたへ

⇒FirstContactを“20日間無料”で試してみる

そもそも問い合わせとは?

まず最初に振り返りです。そもそも問い合わせとは何でしょうか?

問い合わせとは、お客様からいただく商品やサービス、会社に関する疑問点のことを指します。具体的な内容としては、商品やサービスの購入を検討する内容、採用や営業目的の内容、会社の運営に関する質問など様々です。この中でサイト運用におけるKPIに設定されやすいのは「商品やサービスの購入を検討する」問い合わせです。

企業はこの問い合わせを獲得するために問い合わせ専用のページをサイトに設置し、問い合わせを得るための数々の施策を行っていきます。

まずはホームページを診断してみよう

まずは実際、自社サイトの問い合わせ数が市場相場と比べて少ないのか?多いのか?診断してみましょう。問い合わせが増えないと感じているだけで、実は市場相場よりも多い場合もあります。

診断方法は複数存在しますが、今回ここではCVR(コンバージョンレート)と言われる「Webサイト訪問者のうち、どのくらいの件数がWebサイトの問い合わせに至ったかを示す割合」をもとに診断を進めていきます。

ホームページにおけるCVRの求め方

まずはCVRの求め方を紹介します。CVRの計算式は以下になります。

コンバージョン数÷サイト訪問数×100

例えば、Aサイトにおけるコンバージョン数が100件でAサイトの訪問者が10,000件だった場合、CVRの値は「100÷10,000×100=1%」となります。みなさまが求めた数字はいくつになりましたか?しっかり覚えておきましょう。

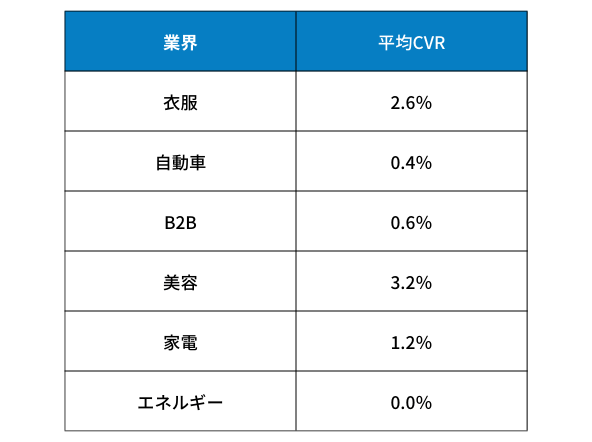

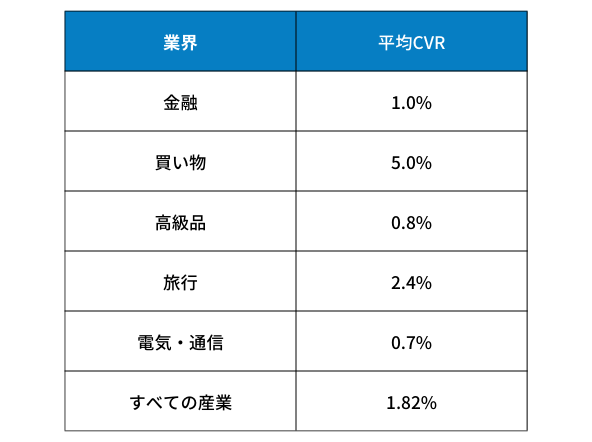

ホームページにおけるCVRの平均値とは

CVRを求めた後は、そのCVRの値が市場相場と比べ高いのか低いのか?判断していきます。以下に記した値は、業界ごとの平均CVR率です。細かい業種業態ではないため、あくまで参考値ではありますが、自社のCVRがどのくらいか?把握しておきましょう。

自分のCVRがどの範囲に属するか、把握できましたか?

もし自分が求めたCVRが平均に満たしていないのであれば、問い合わせを増やす取り組みを早急に行う必要があるでしょう。一方、CVRが平均を満たしているのであれば、もっとCVRを伸ばせるようにしていきましょう。

ホームページの問い合わせが増えない原因とは

「じゃあそもそもなぜ、問い合わせが増えないの?」

改めてCVRを見た時、そう思った方も多いのではないでしょうか。

本章では「なぜ問い合わせが増えないのか?」よくある原因を解説していきます。原因を知らないまま施策をうつと、結果的に遠回りになる可能性もあります。しっかり押さえておきましょう。

そもそも訪問者が少ない

問い合わせが増えない原因1つめは、そもそも訪問者が少ないことです。

ホームページを作ったものの、第一段階として訪問者が少なくサイトへのアクセスが集まらないということはよくあります。訪問者を集めるためには、コンテンツを用意したり、広告施策を打つなど多くの手段がありますが…ひとつひとつの品質を高めていかなければアクセス向上につながることはありません。

例えば、とりあえずコンテンツを量産している、費用はかけているけどなんとなくの運用で広告施策を行っているといった品質を意識していない取り組みはアクセス向上に結び付かない傾向にあります。

一度自社サイトを振り返り「訪問者が喜んでくれる情報があるか?」「興味をもってくれる情報があるか?」など、魅力的なコンテンツが用意されているのかどうかを確認してみましょう。訪問者に刺さるコンテンツをきちんと用意できていれば、訪問者が増え、1日あたりのアクセス数を伸ばすことにもつながります。そうなれば自ずと、問い合わせ数も増えてくるでしょう。

問い合わせ獲得に向けた導線がない

問い合わせが増えない原因2つめは、問い合わせ獲得に向けた導線がないことです。

問い合わせ獲得に向けた導線とは、思わず問い合わせしたくなるサイト設計になっているか?を指します。もし、ある程度の訪問者やアクセスが集まっている状態にも関わらず問い合わせが増えない…という場合は、そもそもの導線作りが上手くいってない可能性が考えられます。

サイト訪問者が「見やすいデザインか?」「思わずクリックしたくなるページか?」「内部リンクを適切に貼っているか?」など、サイトの状態を確認してみるといいでしょう。もし自社内にサイトの状態を把握できる人がいなければ、外部の開発会社やコンサルに相談してみるのも良いでしょう。

問い合わせ先や問い合わせページが分かりづらい

問い合わせが増えない原因3つめは、問い合わせ先や問い合わせページが分かりづらくなっている可能性があることです。

問い合わせ先が分かりづらい状態とは、サイトにきた訪問者が「どこに問い合わせ先があるのか?」分かりにくくなっている状態を指します。「問い合わせしようと思ったけど、場所が分からないので辞める」こうなると、問い合わせ獲得の機会損失につながります。もし自社の問い合わせ先が分かりにくくなっている場合は早急に改善する必要があります。

商品やサービスが魅力的に見えない

問い合わせが増えない原因4つめは、商品やサービスが魅力的に見えないことです。

商品やサービスが魅力的に見えない状態とは、サイト上に掲載されている商品やサービスを見ても「購入したいと思えない状態」を指します。

商品やサービスを魅力的だと思ってもらうためにはビジュアルやセールスコピーを意識する必要がありますが、それが欠けている状態だと問い合わせにつながることはありません。商品やサービスの魅力を的確に“伝える術”をみにつける必要があります。

ホームページの問い合わせを増やす5つの方法とは

ではここからは、問い合わせが増えない原因を踏まえつつホームページの問い合わせを増やすにはどのような方法をとるべきか?解説していきます。

アクセス数を向上させる

問い合わせを増やす方法1つめは、アクセス数を向上させることです。

会社の中でホームページを作る場合には、どのように問い合わせを増やすかが大事になります。もちろん大前提としてアクセスがなければ意味がありません(アクセス数を増やす方法は最終章で細かく紹介しています)。

UIUXを良くする

問い合わせを増やす方法2つめは、UIUXを良くすることです。

UIとは、User Interface(ユーザーインターフェイス)の略称で、Webサイトや商品などのサービスとユーザーとの接点を指します。UXとは、User Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称で、ユーザーが商品やサービスを通じて得られる体験のことを指します。

UIUXが良いサイトであれば、ユーザー満足度が向上し問い合わせへの意欲向上にも繋げられます。UIUXを良くするには、自社ホームページにくるユーザーが何を求めているのか?理解し、ニーズに対するデザインやコンテンツを用意する必要があります。もし自社にUIUXの視点が欠けているのであれば、取り入れるようにしましょう。

魅力的なコピーを書く

問い合わせを増やす方法3つめは、魅力的なコピーを書くことです。

魅力的なコピーとは、商品やサービスを購入したい気持ちを高める文章やキャッチコピーのことを指します。コピーの内容は、短すぎや長すぎに気を付けたり、読みやすいよう句読点の位置を意識したり、分かりやすい表現か確認したりなど様々な点に注意する必要があります。商品やサービスの質が良くても、そのことを伝える術が不足していては意味がありません。

一度サイト内のコピーや文章を見直してみて、修正すべき箇所がないか?確認してみるとよいでしょう。ユーザ―視点でみた時に違和感を感じたら修正すべきです。

問い合わせへの導線を分かりやすくする

問い合わせを増やす方法4つめは、問い合わせへの導線を分かりやすくすることです。

問い合わせへの導線とは、ユーザーがサイトに訪問してから問い合わせに至るまでの導線をさします。問い合わせにきたユーザーが「どこに問い合わせをしたらいいのか?」直感的に分かるよう、問い合わせを見やすくしたり問い合わせへの誘導文をつけたりすると良いでしょう。

ツールを活用する

問い合わせを増やす方法5つめは、ツールを活用することです。

様々な種類のツールがあげられますが、おすすめは「チャットボット」です。チャットボットは、Webサイトやホームページ上で人の代わりに問い合わせ対応を行ってくれるツールであり、問い合わせ獲得に有効なツールです(本ページ右下に出てくる吹き出しがまさしくチャットボットです)。

チャットボットを使うと、ユーザーが抱える些細な疑問を解決できたり、問い合わせに至るきっかけづくりを行えたりします。チャットボットを使えば、ユーザーが問い合わせまでに解決したい軽微な質問を解決しやすくなり、問い合わせの後押しにもつながります。またチャットボットを通じて商品やサービスのPRも行えるため、ついつい問い合わせしたくなるようなきっかけ作りにもなるでしょう。

ホームページのアクセスを増やす5つの方法とは

「問い合わせの前に、そもそもホームページのアクセスを増やしたい」

本章では、問い合わせを獲得する以前にそもそもホームページへのアクセスを増やしたい!と感じている方向けにホームページのアクセスを増やす方法を紹介していきます。問い合わせを増やすためにはアクセス数を向上させる取り組みが欠かせません。ぜひ押さえておきましょう。

キーワードを決める

アクセス数を増やす方法1つめは、キーワードを決めることです。

キーワードとは、ホームページにくるユーザーが「検索するキーワード」のことを指します。キーワードを対策することはSEO施策とも呼ばれており、アクセス数をあげるうえで効果的かつ押さえておくべき施策の1つです。

自社ホームページはどんなキーワードで検索されることが多いのか?一度確認してみましょう。もし、キーワードの内容が自社サービスと全く関係ない場合は集客を妨げる要因になっている恐れが考えられます。自社サービスに関連性のあるキーワードを決め、そのキーワードに沿ったコンテンツを量産するようにしましょう。また、キーワードを選ぶ際に「そもそも検索されているキーワードか?」という視点を持つことも大切です。

トンマナを合わせる

アクセス数を増やす方法2つめは、トンマナを合わせることです。

トンマナとは「トーン&マナー」の略称で、サイトやコンテンツの色みや明るさ、文体、デザインなどを一貫させることを指します。トンマナが合っていると、一度訪問してくれたユーザーがサイトや商品を気に入り、もう一度訪問してくれる可能性を高められます。しかし、トンマナが合っていないと、サイトが見づらいと判断され離脱を招くことにつながります。

トンマナの整合性はデザイナーに確認してみると良いアドバイスを貰えることが多いです。自社デザイナーもしくは外部デザイナーに依頼してみるとよいでしょう(参考:デザインが得意な制作会社)。

内部対策を丁寧に行う

アクセス数を増やす方法3つめは、内部対策を丁寧に行うことです。

内部対策とは、インターネット検索(GoogleやYahoo!など)において、自社サイトの順位をアップさせるために行うSEO施策のことを指します。具体的には、コンテンツの充実度や投稿・更新頻度、内部リンク対策などがあげられます。特に、昨今のSEOではコンテンツの質を求められることが多いため、ユーザーに求められるコンテンツを作り上げる必要があります。そのため、読み応えがある文書を意識し、最低でも2000文字位は書き示すと良いと言われています。もし、自社サイトのコンテンツが250~450文字程度の少ない文字数だったり、量産するためだけに書いたコンテンツだったりした場合、ユーザー視点が欠けている可能性が高いため見直す必要があるでしょう。

内部対策が行われているかどうか?自社判断に不安がある場合は、サイト分析サービスを提供している会社に相談してみるのも1つの手です。客観的な視点からアドバイスをもらうようにしましょう。

外部施策を施す

アクセス数を増やす方法4つめは、外部施策を施すことです。

外部施策とは、他のサイト(自社以外)に自社サイトのリンクを貼って貰うための施策のことを指します。他のサイトに自社サイトのリンクを貼って貰う数が増えると、SEOの評価向上につながり、結果としてアクセス数を増やすことにつながります。

有名な会社にリンクを貼ってもらうほど、SEO上の効果が高いと言われていますが、外部施策に関しては、相手方にお願いしてもなかなかやってくれることではありません。そのため、外部施策を成功させるには「リンクを貼りたくなる魅力的なコンテンツを用意し、良いホームページを作り続ける」ことが大切です。

まとめ

本記事では、CVRから問い合わせの現状を把握。問い合わせやアクセスを増やすためにはどうしたらいいか?具体的な方法をご紹介させていただきました。

問い合わせは一朝一夕では増えず、地道に施策を繰り返す必要があります。もし、即効性のある施策をお探しの場合はチャットボットの導入を検討してみると良いでしょう。

CVR向上・改善におすすめのAIチャットボット!

では最後にはじめてチャットボットを触る方にもおすすめのAIチャットボットを紹介させていただきます。近年話題のChatGPTとの連携プランも完備されているAIチャットボットです。ぜひチェックしてみてください。

| 名称 | FirstContact |

| 運営会社 | Web制作やアプリ開発事業を行う 株式会社バイタリフィ |

| 初期費用 | 無料 |

| 月額費用 | 有人対応プラン:2,980円 AI自動応答プラン:15,000円~ |

| 特徴 | 操作しやすい管理画面。LINEやFacebook、Chatworkなど、様々な外部ツールとの連携可。AIチャットボットサービスの中でも低コストで導入しやすい。機械学習の代行やレクチャー、外部システムとの連携開発もオプションで対応可。 |

おすすめポイント

FirstContactのおすすめポイントをご紹介させていただきます。

1. AIチャットボットなのに導入しやすい価格帯

市場に出回るAIチャットボットの費用が初期費用、月額費用共に高値がついている中、弊社提供中のAIチャットボット「FirstContact」は初期費用0円、月額1.5万円からご利用いただくことが可能です。AIチャットボットを使ってみたいけど、費用面が懸念で…という方にもご安心してご利用いただけます。

2. 手厚いサポート体制のご提供

FirstContactは、低コストで導入できるだけでなくサポート体制も充実しています。導入後に結果が出せるよう、専属チームを設置。課題解決への最適な提案を行わせていただきます。

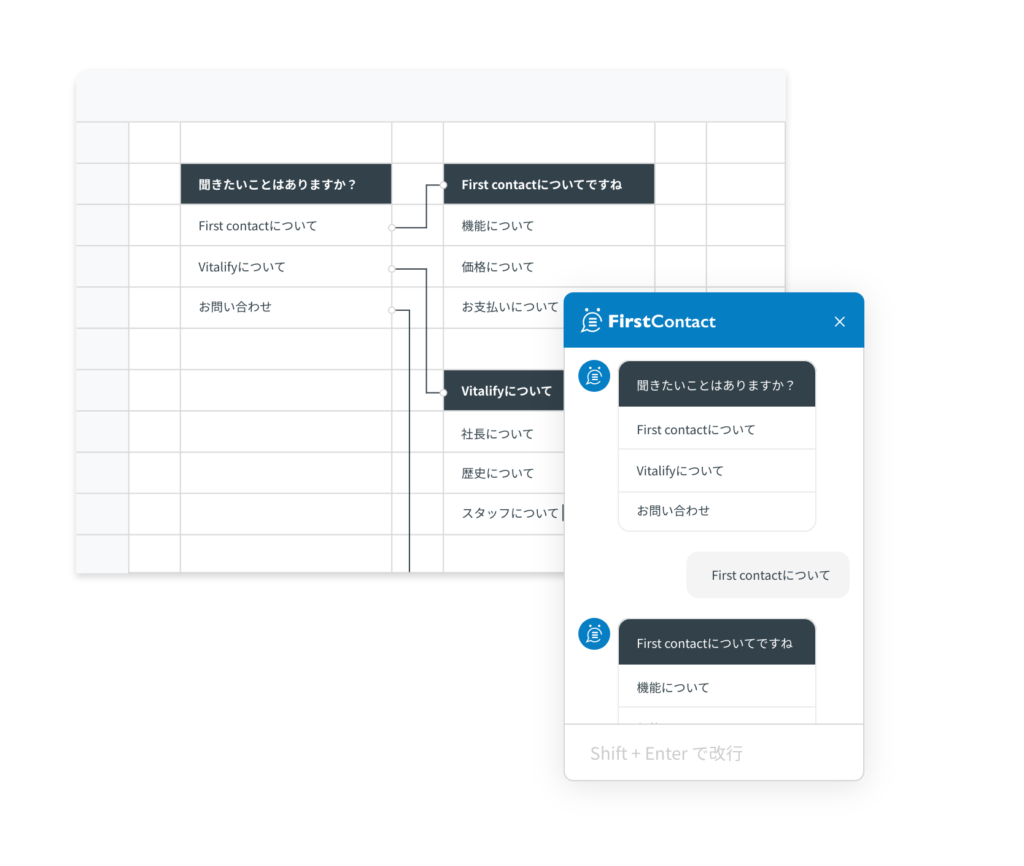

3. 難易度の高いシナリオ構築を簡単に行える充実の機能

FirstContactは、はじめての導入時に高いハードルを感じがちなシナリオ作成もExcelで行うことが可能です。使い馴染みのあるExcelを利用することで、シナリオ入力が簡単に行えたり、シナリオの一連の流れが分かりやすく可視化されたりするので、はじめての方でもご安心してご利用いただけます(Excelは用途にあわせて複数のテンプレートもご用意しております)。

また、専門のエンジニアがご要望のヒアリングからご提案・構築まで全ての作業を代行するフルオーダーメイド構築も承っております。これまで培ってきた様々な事例をもとに最適なシナリオ構築を行わせていただきます。

4. フリーワードへの高い対応力!

FirstContactはAI搭載型チャットボットのため、LINE単体の応答と比較しフリーワードへの対応力が高くなります。そのため、会話の中から重要な情報を取得し相手に会う会話を選択したり、直前の会話と関連のある内容をこれまでの会話から組み立て出力することができます。

またFirstContactは、言葉のゆらぎに強みをもった「IBM社のWatsonAPI」を採用しています。言葉のゆらぎとは、一つの意味を成す言葉が複数存在(例:お金=費用・コスト・料金・マネー・金額など)することを指し、表記ゆれと言われることもあります。

多くの人が利用するチャットボットであれば、言葉のゆらぎは比較的起こりやすいです。しかし「IBM社のWatsonAPI」 を採用したFirstContactであれば、類似した表現の言葉でも意味を理解し適した回答を行うことができます。これにより、幅広いユーザー対応を実現できます。

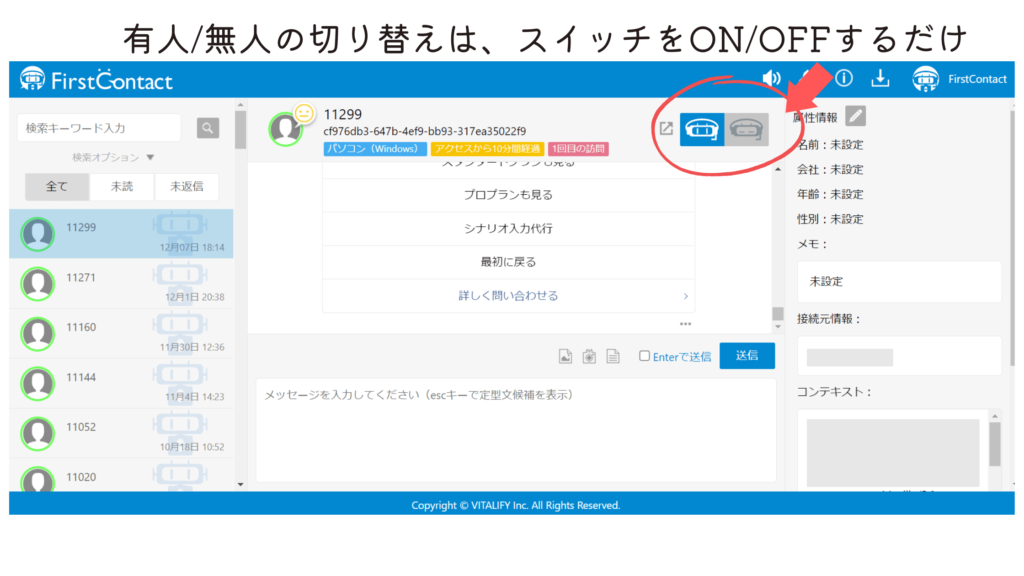

5. AIと有人対応の切り替えが簡単!

FirstContactは、有人対応無人対応、両方に特化したチャットボットです。

AI対応と有人対応はボタン一つで切り替えることが可能で、かつ、個別にAI対応、有人対応の設定も変えられるようになっているので、簡単操作でご利用いただけます。

チャットボットサービスなら、FirstContactにおまかせ!

FirstContactを提供する弊社株式会社バイタリフィは、Web制作やアプリ開発、システム開発を行う開発会社です。開発会社だからこそできる、拡張性のあるカスタマイズ開発に強みをもっています。また、分析画面も常設しており手軽にチャットボットの状態を確認できるようになっています。シンプルな作りなので、チャットボットをはじめて触る方からも「触りやすい」と好評を得ています。

「CVR改善に効果的なチャットボットはないかな」「CVR向上させる機能を備えたチャットボットを探している」など、チャットボットを通じたCVR向上を検討中の方ぜひお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです!

PS:そもそもチャットボットって何?と疑問に感じる方は「【重要】最低限覚えておきたいチャットボットとは?~チャットボットの最新事例紹介やAIとの違いも~」をご一読ください。チャットボットの基礎的な知識を網羅的に学べる記事となっています。

-150x150.png)